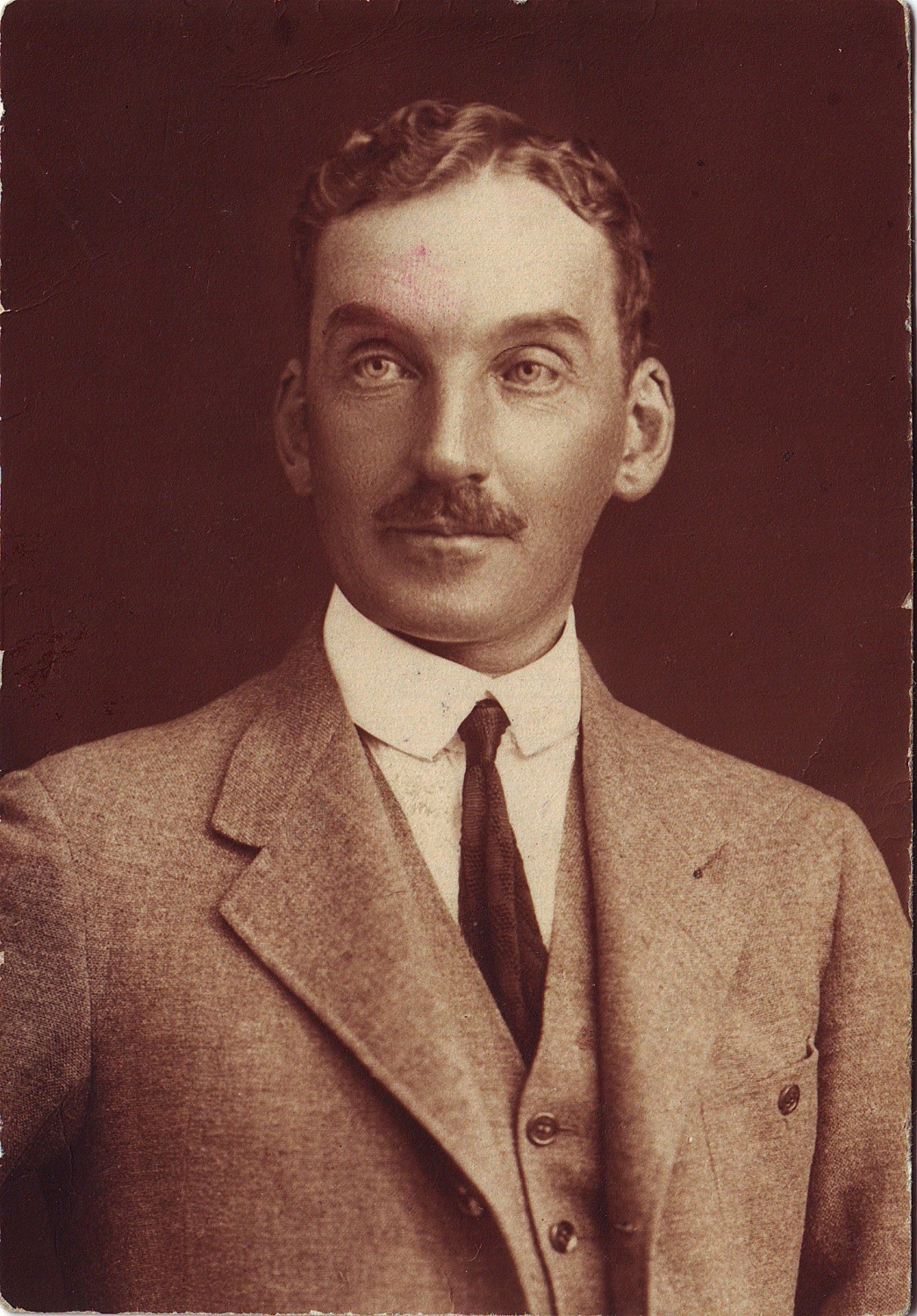

Baron György Rohonczy

Die Zeitschrift Profil bezeichnete vor rund 30 Jahren Baron György Rohonczy in einem doppelseitigen Artikel als den „burgenländischen Schindler“. Völlig zurecht, denn der adelige Humanist rettete nach derzeitigem Forschungsstand insgesamt 121 Rom*nja aus dem Lager Lackenbach!

Die Zeitschrift Profil bezeichnete vor rund 30 Jahren Baron György Rohonczy in einem doppelseitigen Artikel als den „burgenländischen Schindler“. Völlig zurecht, denn der adelige Humanist rettete nach derzeitigem Forschungsstand insgesamt 121 Rom*nja aus dem Lager Lackenbach!

In Mitterpullendorf war Rohonczy hochangesehen und beliebt. Freunde nannten ihn Gyuri, die Ortsbewohner nannten ihn Bábo. Viele Rom*nja aus der Umgebung sprachen vom Baron als „Vater“. Manche Romni küsste ihm zu Lebzeiten sogar die Hand. Aus Dankbarkeit.

Der Baron war ein kultivierter, belesener und polyglotter Mann. Er galt als kinderliebend, humorvoll, umgänglich, freigiebig – und: liebte die Roma-Musik über alles! Auf Hochzeitsgesellschaften der Roma in der Umgebung war Rohonczy ein gern gesehener Gast. Fasziniert von der Roma-Musik spielte er Klavier und beherrschte mindestens 50 bekannte Lieder und Weisen. Ein Rom namens Géza soll ihm auch das Geigenspiel beigebracht haben.

Familie

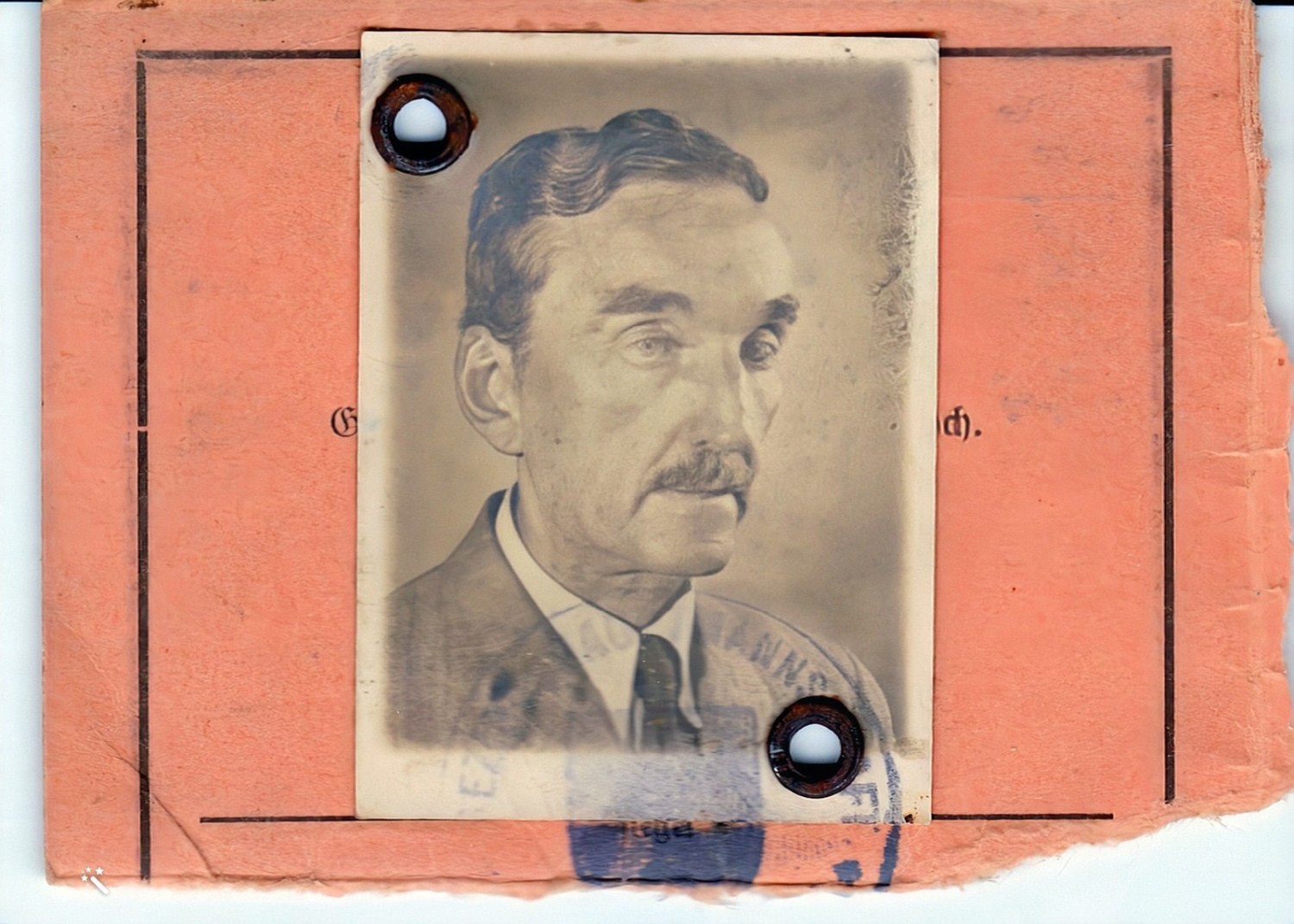

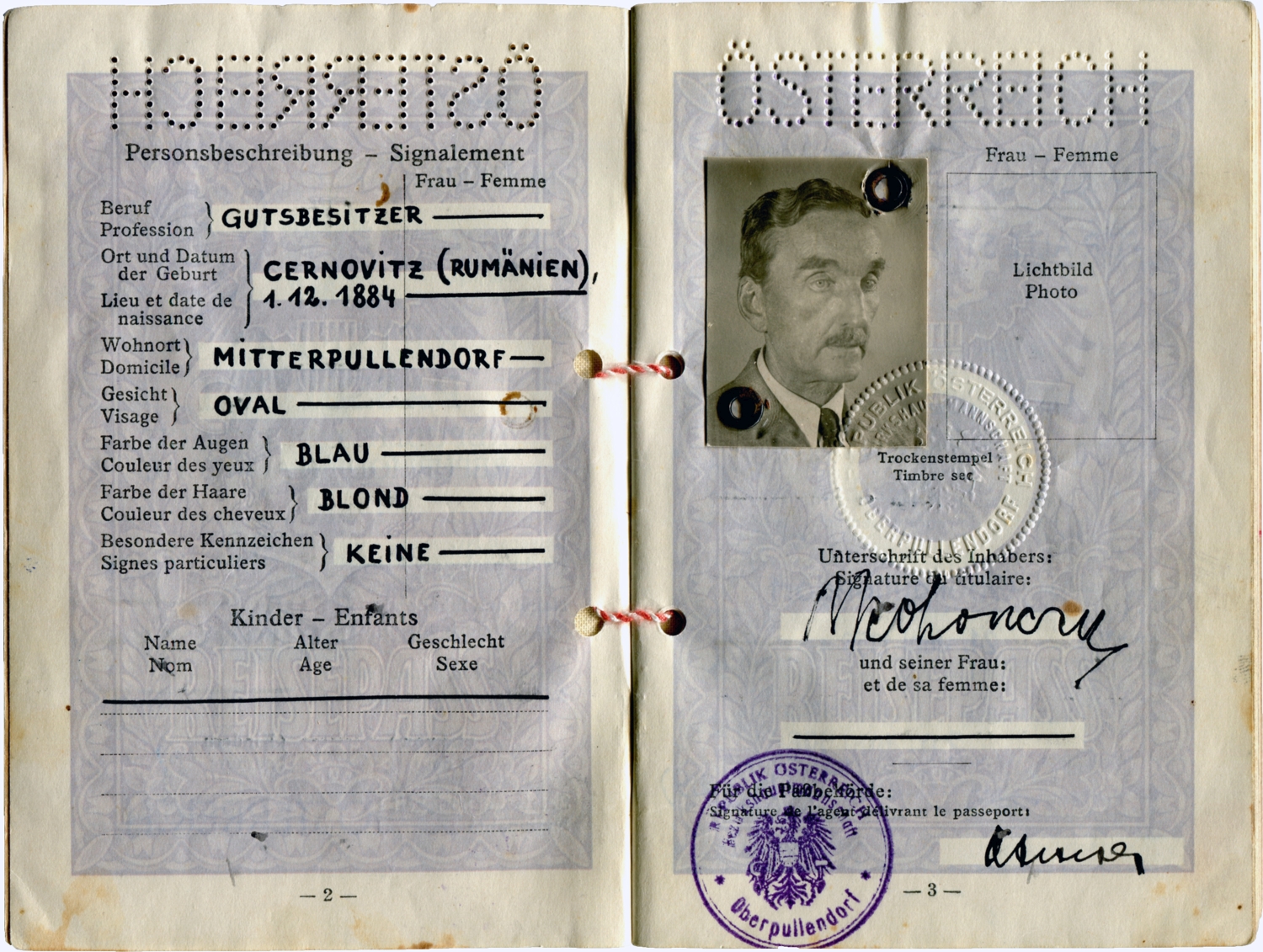

Baron Rohonczy wurde am 1.12.1884 in Czernowitz in eine adelige Familie geboren. Seine Eltern waren György Farkas Rohonczy (*1837) und Freiin Maria (*1844), geborene Kress von Kressenstein und Kraftshofen. Der Vater war General der k.u.k. Kavallerie, Feldmarschall-Leutnant und Baron. Als Flügeladjutant gehörte er seit 1878 zum engsten Hofstab von Kaiser Franz Josef I. Die Rohonczys hatten ihren Stammsitz in Oberpullendorf/ Felsőpulya und besaßen das dortige Kastell und seit 1901 auch das Herrenhaus und den Meierhof in Mitterpullendorf/ Középpulya.

Ausbildung

Baron György Junior wuchs in Budapest auf, wo er Rechtswissenschaft studierte und kehrte später als Jurist nach Oberpullendorf zurück, um dort als Bezirks-Stuhlrichter tätig zu sein. Als überzeugter Monarchist beendete er 1921 seinen Dienst am Stuhlrichteramt wegen der Ausrufung der Republik und wegen der Angliederung Deutsch-Westungarns an Österreich. Auch wollte er keinen zweiten Eid schwören, weil er bereits zuvor einen auf das Königreich Ungarn geschworen hatte. Der Jurist wurde Land- und Forstwirt und begann, seinen Gutshof in Mitterpullendorf mit Arbeitskräften zu bewirtschaften. Rohonczy hatte 74 Hektar Grundbesitz, davon 34 Hektar Ackerland, 28 Hektar Wald und 12 Hektar Wiesen Weiden und Gärten. Am Meierhof gab es vier Pferdegespanne und im Stall standen bis zu 25 Milchkühe.

Zweiter Weltkrieg

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die Arbeitskräfte des Barons Rohonczy nach und nach zur Wehrmacht eingezogen und fehlten am Gutshof, was eine weitere Bewirtschaftung unmöglich machte. Ende 1940 wurde das sogenannte „Zigeunerlager“ in Lackenbach errichtet, wohin viele Rom*nja aus der näheren Umgebung deportiert wurden. Von den Nationalsozialisten wurde es in zynischer Art als „Familienlager“ bezeichnet.

Rohonczy hörte von den schwersten Zwangsarbeiten, die die Rom*nja verrichten mussten. Er erfuhr von den unmenschlichen Bedingungen und dem tödlichen Charakter des Lagers. Dazu kam noch, dass der Baron eben ein großer Freund der Roma-Musik war und dadurch viele Rom*nja aus Mitterpullendorf und Langental persönlich kannte. Da fasste er den Entschluss, Rom*nja aus dem Lager herauszuholen. Aus Mitleid und auch aus humanitären Gründen. Für gewöhnlich wurden Rom*nja, die in dieser Zeit außerhalb des Lagers beschäftigt waren, als Arbeitssklaven betrachtet. Die Entlohnung für 10 Arbeitsstunden betrug lediglich 0,27 Reichsmark. Der Baron sah diese Gepeinigten jedoch als schützenswerte Menschen an.

Sein Gutshof war als kriegswichtiger Betrieb eingestuft. Das Krankenhaus in Oberpullendorf wurde mit Milch und Lebensmittel beliefert. Rohonczy fuhr mit dem Pferdewagen in das Lager nach Lackenbach und forderte Arbeitskräfte an. Er wirkte derart überzeugend auf die Lagerleitung, dass seinem Ansuchen stattgegeben wurde. Rohonczy forderte deutlich mehr Arbeitskräfte an als die drei bis vier Personen, die er tatsächlich am Gutshof benötigt hätte. Es gelang ihm, Gruppen von 15 bis 20 Männern und Frauen samt Kindern aus dem Lager zu holen - und so vor dem sicheren Tod zu retten. Nach einiger Zeit holte der entschlossene Baron weitere 50 Personen als Erntehelfer für sein Gut aus dem Lager. Diese wohnten in Arbeiterwohnungen am Meierhof und erhielten adäquate Verpflegung. Problematisch war nur, dass die meisten Rom*nja - hauptsächlich Musiker - keine Ahnung von der Landwirtschaft hatten. So konnten sie beispielsweise den Kukuruz vom Unkraut nicht unterscheiden. Der Baron sah aber bewusst darüber hinweg. Ihm war das Wohl der Menschen - und besonders das der Kinder - wichtiger.

Sein Gutshof war als kriegswichtiger Betrieb eingestuft. Das Krankenhaus in Oberpullendorf wurde mit Milch und Lebensmittel beliefert. Rohonczy fuhr mit dem Pferdewagen in das Lager nach Lackenbach und forderte Arbeitskräfte an. Er wirkte derart überzeugend auf die Lagerleitung, dass seinem Ansuchen stattgegeben wurde. Rohonczy forderte deutlich mehr Arbeitskräfte an als die drei bis vier Personen, die er tatsächlich am Gutshof benötigt hätte. Es gelang ihm, Gruppen von 15 bis 20 Männern und Frauen samt Kindern aus dem Lager zu holen - und so vor dem sicheren Tod zu retten. Nach einiger Zeit holte der entschlossene Baron weitere 50 Personen als Erntehelfer für sein Gut aus dem Lager. Diese wohnten in Arbeiterwohnungen am Meierhof und erhielten adäquate Verpflegung. Problematisch war nur, dass die meisten Rom*nja - hauptsächlich Musiker - keine Ahnung von der Landwirtschaft hatten. So konnten sie beispielsweise den Kukuruz vom Unkraut nicht unterscheiden. Der Baron sah aber bewusst darüber hinweg. Ihm war das Wohl der Menschen - und besonders das der Kinder - wichtiger.

Im Lagertagebuch Lackenbach taucht der Name des Barons in Einträgen immer wieder auf. So heißt es am Dienstag, den 11. November 1941: „Zur Gutsverwaltung Baron Rohonczy gehen 6 Zigeuner zur Rübenarbeit ab“. Oder am Donnerstag, den 8. Jänner 1942: „Rückkehr Arbeitsplatz außerhalb des Lagers: 4 Zigeuner vom Baron Rohonczy, Oberpullendorf“. Weiters wurden 2 Roma, die „beim Baron Rohonczy Oberpullendorf“ bedienstet waren, am 6. und am 8. Jänner 1942 in das Krankenhaus Oberpullendorf eingeliefert.

Zeitzeugen nannten die Familiennamen der Rom*nja, die am Mitterpullendorfer Meierhof gearbeitet haben: Horváth, Pápai, Sárközi, Schraml, Baumgartner und Puecker. Das bestätigen auch Opferfürsorge-Akten. So war eine Theresia Horváth, geboren 1906 in Kaisersdorf und verheiratet in Langental, von 26. Oktober 1941 bis Juli 1942 im Lager Lackenbach interniert. Im Juli 1942 wurde sie dem Baron als Arbeitskraft zugewiesen und blieb bis 29. März 1945 am Meierhof. Ein Gendarmeriepostenkommandant bestätigte das.

Zeitzeugen nannten die Familiennamen der Rom*nja, die am Mitterpullendorfer Meierhof gearbeitet haben: Horváth, Pápai, Sárközi, Schraml, Baumgartner und Puecker. Das bestätigen auch Opferfürsorge-Akten. So war eine Theresia Horváth, geboren 1906 in Kaisersdorf und verheiratet in Langental, von 26. Oktober 1941 bis Juli 1942 im Lager Lackenbach interniert. Im Juli 1942 wurde sie dem Baron als Arbeitskraft zugewiesen und blieb bis 29. März 1945 am Meierhof. Ein Gendarmeriepostenkommandant bestätigte das.

Brenzlig wurde es für die Rom*nja am Rohonczy-Gutshof als die Rückstellung ins Lager Lackenbach drohte und dort bereits Gruppendeportationen einsetzten. Es kam zu wiederholten Fluchtversuchen nach Ungarn, die der Baron sogar aktiv unterstützte. Mindestens 50 als Landarbeiter eingesetzte Rom*nja konnten sich schließlich über die Grenze nach Ungarn absetzen – und sich so den NS-Behörden entziehen. Der Baron wurde von den NS-Behörden wegen seiner großen Hilfeleistungen für die Rom*nja niemals belangt.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Rohonczy von den Sowjets wegen seiner adeligen Herkunft verhaftet und nach Wien verschleppt. Doch bald wurde er nach Interventionen wieder freigelassen und kehrte auf den Meierhof nach Mitterpullendorf zurück, wo er in bescheidenen Verhältnissen und vom kontinuierlichen Abverkauf seiner Grundstücke lebte. Sein Schloss in Oberpullendorf war von den Russen konfisziert worden. Seiner Passion, der Jagd konnte er aus finanziellen Gründen nicht mehr nachgehen. Doch seine Hilfsbereitschaft blieb. Er kümmerte sich nach wie vor um „seine“ Rom*nja, die als Erntehelfer auf seinen Gutshof kamen - ihm ein Leben lang für die Lebensrettung dankbar.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Rohonczy von den Sowjets wegen seiner adeligen Herkunft verhaftet und nach Wien verschleppt. Doch bald wurde er nach Interventionen wieder freigelassen und kehrte auf den Meierhof nach Mitterpullendorf zurück, wo er in bescheidenen Verhältnissen und vom kontinuierlichen Abverkauf seiner Grundstücke lebte. Sein Schloss in Oberpullendorf war von den Russen konfisziert worden. Seiner Passion, der Jagd konnte er aus finanziellen Gründen nicht mehr nachgehen. Doch seine Hilfsbereitschaft blieb. Er kümmerte sich nach wie vor um „seine“ Rom*nja, die als Erntehelfer auf seinen Gutshof kamen - ihm ein Leben lang für die Lebensrettung dankbar.

Vorbild

Der menschenfreundliche Baron nahm die Waisenkinder seines verstorbenen Wirtschafters auf und finanziert ihnen die Schulbildung. Außerdem adoptierte der ledige Rohonczy ein Mädchen und setzte es als Erbin ein. Während des Ungarnaufstandes 1956 verpflegte er ungarische Flüchtlinge – seine ehemaligen Landsleute - und quartierte sie wochenlang auf seinem Meierhof ein. Auch die Flüchtlingshilfe der Malteser unterstützte er.

Die örtliche, 1970 gegründete Pfadfindergruppe „Rohonczy“ ist nach ihrem Gönner, dem Baron benannt. Er hatte ihr das Areal bei der „Kaisereiche“ zur Benutzung überlassen. Ende April 1975 verstarb der greise Baron und wurde in der Familiengruft in der Mitterpullendorfer Kirche beigesetzt.

Im Jahr 1995 sagte Langentaler Rom Adolf Pápai: „Ja, der Baron hat viele gerettet.“ Und 2006: „Irgendwie hat meine Mutter das Lager Lackenbach überlebt. Sie ist hinausgekommen zum Baron zur Arbeit.“